Il documento è una raccolta di riflessioni filosofiche, morali e spirituali suddivise in capitoli, ciascuno dedicato a un tema specifico. Ecco una sintesi dettagliata:

1. Autobiografia e autoaccusa

L'autore riflette sull'inutilità di scrivere la propria autobiografia come difesa personale. Propone invece di raccontare i propri difetti e fallimenti, paragonando l'essere umano a una macchina che può essere compromessa da piccoli difetti, come una molecola di polvere in un orologio.

2. Amore di gloria

L'amore per la gloria è visto come un desiderio universale di perfezione. L'autore critica l'aspirazione alla fama, spesso vana, e sottolinea che solo i grandi filosofi e artisti raggiungono una gloria duratura.

3. Commemorazioni

Le commemorazioni sono interpretate come un modo per riparare i torti inflitti ai grandi uomini durante la loro vita. L'autore elogia il gesto di onorare le persone eccellenti mentre sono ancora in vita, come nel caso di Enrico Ibsen.

4. Delusioni

La felicità è descritta come uno stato perfetto e perpetuo, irraggiungibile nella condizione umana. L'autore esplora il dolore delle delusioni e il desiderio di felicità, spesso frustrato dalla realtà.

5. Ravvedimento

Il ravvedimento è considerato la cosa più bella del mondo, superiore all'amore e alla morte. L'autore cita esempi di ravvedimento, come Saulo e Agostino, che trovano pace e saggezza dopo aver superato le tempeste interiori.

6. Amore dei simili

L'autore critica l'egoismo umano e l'assenza di vero amore reciproco. Propone l'altruismo come rimedio alla decadenza morale, paragonandolo alla cooperazione degli atomi nella natura.

7. Perdonare

Il perdono è visto come un atto nobile, spesso ostacolato dalla vendetta e dall'egoismo. L'autore esplora le influenze biologiche e psicologiche che modellano il comportamento umano, sottolineando l'importanza di un'anima grande capace di perdonare.

8. Temperanza

La temperanza è descritta come una virtù fondamentale per evitare eccessi e vivere una vita lunga e sana. L'autore cita esempi storici di persone centenarie che hanno praticato la temperanza.

9. Campagna

La campagna è celebrata come luogo di pace e rigenerazione, dove l'intelletto può prosperare. L'autore descrive la saggezza della natura e delle piante, evidenziando la loro capacità di adattarsi e sopravvivere.

10. Poetare

Il poetare è considerato una qualità universale, presente in tutti gli esseri umani. L'autore distingue tra la plebe dei poeti e la nobiltà dei grandi poeti, riflettendo sulla natura della poesia.

11. Materia

La materia è vista come una manifestazione di una forza universale. L'autore esplora la relazione tra materia e spirito, sostenendo che la materia è finita e derivata da una causa spirituale infinita.

12. Origine dell'uomo

L'autore discute la teoria darwiniana e la tradizione biblica sull'origine dell'uomo. Pur riconoscendo l'evoluzione, sostiene che l'uomo è stato creato da Dio e dotato di un'anima immortale.

13. Fede

La fede è descritta come un bisogno universale dell'anima. L'autore riflette sulla natura dei dogmi religiosi, sostenendo che essi rappresentano verità irraggiungibili ma intuibili attraverso la sapienza e la fede.

14. Non morremo (ovvero: Immortalità dell'anima)

L'autore esplora la sopravvivenza dell'anima dopo la morte, citando fenomeni soprannaturali e miracoli come prove dell'immortalità. Conclude che l'anima non muore e che la vita terrena è solo un passaggio verso una vita migliore.

Il documento è un viaggio attraverso temi esistenziali e spirituali, con un approccio che combina filosofia, religione e osservazioni scientifiche.

La sintesi evidenzia i 14 capitoli che compongono la III sezione del libro.

Ne prendo in considerazione solo quattro per i quali faccio un breve approfondimento rispondendo a poche domane.

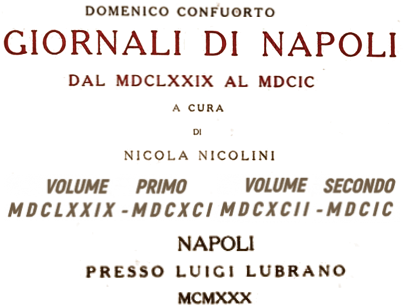

Chi desiderasse approfondire meglio il contenuto dei 4 capitoli analizzati ma soprattutto di tutti i 14, potrà prendere il libro in prestito presso una delle biblioteche che ne possiede una copia, o cercarne una tra le librerie di antiquariato.

La fede

Secondo il documento, la fede è un bisogno universale dell'anima e svolge un ruolo fondamentale nella vita umana. Essa rappresenta la spinta naturale a credere in qualcosa o qualcuno, che può essere un amico, un antenato, una tradizione o una legge. La fede offre conforto e guida, permettendo agli individui di accettare verità che non possono essere dimostrate scientificamente, ma che sono intuibili attraverso la sapienza e il sentimento dell'anima.

L'autore sottolinea che i dogmi religiosi, pur essendo verità metafisiche irraggiungibili, non devono essere considerati falsi o assurdi. Essi sono piuttosto espressioni della scienza divina, che l'intelletto umano può solo accogliere e dichiarare, senza riuscire a comprenderne pienamente il contenuto. La fede, quindi, colma il divario tra la limitata conoscenza umana e l'assoluto, permettendo di intuire il soprannaturale e di accettare l'esistenza di Dio.

In sintesi, la fede è descritta come una virtù che trascende la ragione e la scienza, offrendo una connessione con il divino e una guida per affrontare i misteri e i fini supremi della vita.

Il perdono.

Nel documento, il perdono è descritto come un atto nobile e fondamentale, strettamente legato alla fede e alla grandezza dell'anima. L'autore sottolinea che il perdono è spesso difficile da praticare, poiché l'umanità è influenzata da una lunga eredità di barbarie che ha modellato il sentimento umano verso la vendetta piuttosto che verso il perdono. Tuttavia, il perdono è visto come una virtù che eleva l'anima, rendendola superiore alle ingiustizie, alle ingratitudini e al dolore.

La fede gioca un ruolo cruciale nel perdono, poiché aiuta a comprendere che il male spesso deriva da difetti dell'organismo o da condizioni psichiche, piuttosto che da una scelta consapevole. Questo pensiero porta a una maggiore pietà verso chi commette un torto, favorendo la capacità di perdonare. Inoltre, la fede insegna che è meglio subire un'ingiustizia che infliggerla, poiché solo le anime grandi sono capaci di perdonare e di non essere ferite dalle piccole cose.

In sintesi, il perdono nella fede è un'espressione di grandezza spirituale e di amore divino, che permette di superare il rancore e di vivere in armonia con gli altri e con se stessi.

Secondo il documento, il perdono offre numerosi benefici spirituali, elevando l'anima e favorendo una condizione di pace interiore. Ecco i principali benefici evidenziati:

1. Grandezza dell'anima: Il perdono rende l'anima superiore alle ingiustizie, alle ingratitudini e al dolore. Solo le anime grandi riescono a perdonare, dimostrando una forza spirituale che le rende immuni dalle piccole offese.

2. Liberazione dal rancore: Perdonare significa liberarsi dal peso del rancore e della vendetta, che sono considerati segni di debolezza. Il perdono permette di vivere con serenità e di non essere schiavi delle emozioni negative.

3. Pietà verso gli altri: Comprendere che il male spesso deriva da difetti o condizioni psichiche aiuta a sviluppare pietà verso chi commette un torto. Questo atteggiamento favorisce una visione più compassionevole e meno giudicante.

4. Superamento dell'egoismo: Il perdono aiuta a spostare l'attenzione dal proprio dolore verso una prospettiva più altruista, contribuendo a una crescita spirituale e morale.

5. Armonia interiore: Perdonare significa accettare le imperfezioni degli altri e della vita, raggiungendo una condizione di equilibrio e serenità che arricchisce lo spirito.

In sintesi, il perdono è descritto come una virtù che eleva l'anima, favorisce la pace interiore e permette di vivere con maggiore armonia e saggezza.

L’immortalità dell’anima

Nel documento si sostiene che l'anima umana sia immortale e sopravviva alla morte del corpo. Questa convinzione è supportata da fenomeni soprannaturali, come i miracoli, che dimostrerebbero l'esistenza dell'anima anche dopo la morte. Un esempio citato è il miracolo del sangue di San Gennaro, che si liquefarebbe in circostanze particolari, indicando la presenza dell'anima immortale del santo. Essa non risiede nel corpo, ma vive con esso, e il cervello, pur percependo sensazioni, non può essere la sede della coscienza o dell'intelligenza.

Si afferma inoltre che l'anima non sia una sostanza materiale, ma spirituale, priva di limiti e atomi, e che essa viva nel corpo senza essere confinata in esso. L'immortalità dell'anima è vista come una forza che proviene da Dio e che non può perire senza che perisca una parte del pensiero divino.

L'anima viene qui descritta come una sostanza spirituale, priva di atomi, limiti e superficie distinta dalla materia. Non è composta da atomi, non ha superficie né limiti, e quindi non può essere considerata materiale. Si afferma che l'anima vive nel corpo, ma non è confinata in esso, e che essa è una forza libera e causale, a differenza della materia, che è fatale e derivata. È considerata una forza libera e causale, capace di indagare, ragionare e avere coscienza di sé. L'anima è vista come un'entità immortale che non muore con il corpo, ma continua a esistere.

La temperanza

Il documento descrive la temperanza come una virtù fondamentale per evitare gli eccessi e mantenere l'equilibrio nella vita. Essa è vista come un invito spirituale a moderare la superbia, la sensualità e la gola. La temperanza è considerata essenziale per una vita lunga e sana, e si sottolinea che gli uomini centenari, sia nei tempi biblici che moderni, hanno sempre praticato questa virtù.

Si evidenzia che la temperanza non solo contribuisce alla salute fisica, ma anche alla pace sociale, poiché la sua mancanza è causa di discordie tra classi sociali, guerre e sventure individuali. Viene citato il detto di Hufeland, "omnia mediocra ad vitam prolungandam sunt utilia," per sottolineare l'importanza della moderazione. Infine, si afferma che la temperanza è una virtù che, se praticata, può portare a una vita più lunga e armoniosa, evitando le conseguenze negative dell'intemperanza.

In sintesi, la temperanza è presentata come una virtù che migliora la qualità della vita, favorisce la salute, la longevità e la pace, sia a livello personale che sociale.