"Vico Equense ed i suoi villaggi:

storia e folklore, studi e ricerche" di Luigi De Gennaro.

Notizie sul volume:

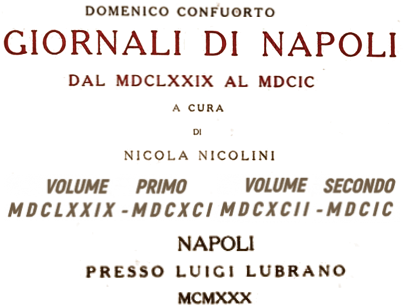

- Titolo completo: Vico Equense ed i suoi villaggi: storia e folklore, studi e ricerche

- Autore: Luigi De Gennaro

- Anno di pubblicazione: 1929

- Luogo di pubblicazione: Napoli

- Editore: Presso Luigi Lubrano

Questo libro rappresenta un'esplorazione approfondita del territorio di Vico Equense e delle sue frazioni, con un focus particolare sulla storia locale e sulle tradizioni popolari. Essendo stato pubblicato nel 1929, offre una prospettiva preziosa sulle condizioni sociali, culturali e storiche dell'area in quel periodo.

Riassunto del contenuto (basato sul titolo e sulle informazioni disponibili):

Il volume si articola probabilmente in diverse sezioni dedicate a:

- La storia di Vico Equense: L'autore ripercorre le tappe fondamentali della storia della città, dalle sue origini fino al XX secolo. Potrebbe includere informazioni su eventi significativi, figure storiche locali, evoluzione urbanistica e amministrativa.

- La storia dei villaggi (o casali) di Vico Equense: Il libro dedica attenzione anche alle frazioni che compongono il territorio comunale, esplorando la loro storia specifica, le loro peculiarità e il loro legame con il centro principale.

- Il folklore: Una parte importante del volume è dedicata alla raccolta e alla descrizione delle tradizioni popolari di Vico Equense e dei suoi villaggi. Questo potrebbe includere:

- Usi e costumi: Descrizioni della vita quotidiana, delle abitudini sociali e delle pratiche tradizionali.

- Feste e celebrazioni: Racconti e analisi delle festività religiose e laiche, con un'attenzione particolare ai rituali e alle usanze locali.

- Leggende e credenze popolari: Narrazioni di miti, storie tramandate oralmente e superstizioni tipiche della zona.

- Canti e balli popolari: Eventuali riferimenti a espressioni musicali e coreutiche tradizionali.

- Studi e ricerche: Questa sezione potrebbe presentare approfondimenti su aspetti specifici della storia, della cultura o del territorio di Vico Equense, basati su ricerche d'archivio, testimonianze orali o analisi di manufatti e tradizioni.

In sintesi, "Vico Equense ed i suoi villaggi: storia e folklore, studi e ricerche" di Luigi De Gennaro è un'opera che mira a fornire un quadro organico e dettagliato del patrimonio storico e culturale di Vico Equense e delle sue comunità, rappresentando una fonte preziosa per chiunque sia interessato a conoscere a fondo questo affascinante angolo della Campania.

Per approfondire si consiglia di consultare biblioteche specializzate in storia locale o archivi storici della regione Campania.

Al momento questo libro non risulta disponibile su nessuna delle piattaforme online che propongono volumi antichi o di antiquariato.

Le biblioteche che dal catalogo OPAC-Nazionale risultano essere in possesso, in Italia, di una almeno copia di questo testo sono:

01) Biblioteca Provinciale S. e G. Capone - Avellino (AV)

02) Biblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento nazionale di Montevergine – Mercogliano (AV)

03) Biblioteca comunale Teresiana - Mantova (MN)

04) Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli (NA)

05) Biblioteca di storia dell'arte Bruno Molajoli - Napoli (NA)

06) Biblioteca nazionale di Potenza - Potenza (PZ)

07) Biblioteca di archeologia e storia dell'arte - BiASA - Roma (RM)

08) Biblioteca dell'Istituto storico italiano per il medioevo - Roma (RM)

09) Biblioteca di Studi meridionali Giustino Fortunato - Roma (RM)

"Vico Equense ed i suoi villaggi:

storia e folklore, studi e ricerche": i contenuti.

Il volume si presenta suddiviso in quattro sezioni:

I – Vico Equense ed i suoi villaggi: occupa le pagine da 11 a 239.

II – Canti del popolo: occupa le pagine da 247 a 262.

III – Soliloqui: occupa le pagine da 263 a 314.

IV – Articoli: occupa le pagine da 315 a 346.:

"Vico Equense ed i suoi villaggi:

storia e folklore, studi e ricerche" di Luigi De Gennaro.

Indice del Volume.

I. VICO EQUENSE ED I SUOI VILLAGGI

Vico Equense

La prima Vico

Equa

La seconda Vico

Vico dentro le mura

I villaggi

Bonea

S. Salvatore

Massaquano

Moiano

Ticciano

Preazzano

Arola

Fornacella

Pacognano

Montechiaro

Seiano

II. CANTI DEL POPOLO

III. SOLILOQUI

I. L’autobiografia

II. L'amor di gloria

III. Le commemorazioni

IV. Delusioni

V. Ravvedimento

VI. L'amor dei simili

VII. Il perdonare

VIII. La temperanza

IX. La campagna

X. Il poetare

XI. La materia

XII. La nostra origine

XIII. La fede

XIV. Non morremo

IV. ARTICOLI

"Vico Equense ed i suoi villaggi:

storia e folklore, studi e ricerche" di Luigi De Gennaro.

Le prime pagine del volume: la “Dichiarazione” di Luigi De Gennaro e le pagine 11-17 del volume.

DICHIARAZIONE

Questo libro, lontano da me, non potrà dire che di

opere perfette io non ho conoscenza. Conosco solamente che

tutte le storie sono imperfette, per la ragione che un uomo

non può, da solo, ristorare il grosso edifizio dei secoli passati.

Con tale convinzione, il mio volume, tolleri, senza

rimorso, le requisitorie ingrate, che sogliono colpire chi ha

fatto qualche cosa di buono, chi amò questo lembo d’origine; poiché l'amore si esalta nell'ingratitudine, come la luce

nell’ombra, come la fede nello scetticismo.

Vico Equense, Gennaio 1925.

Luigi De Gennaro

I. Vico Equense ed i suoi Villaggi (pagine 11-17)

VICO EQUENSE

Dopo Castellammare di Stabia principia la penisola sorrentina con Vico Equense, la prima cittadina che si vede sopra un promontorio, sporgente nel golfo di Napoli.

I suoi colli, che si curvano a mezza luna, sono disseminati da undici villagi, sino all'altro promontorio di Scutari, presso Meta.

Tutta la vasta superficie è popolata da 11583 abitanti, ed è rigogliosa di viti, d’ulivi, di noci, di agrumi e di boschi.

La consistenza geologica del suolo risulta di roccia calcarea, ed, in qualche parte, come nel villaggio di Arola, a questa roccia semplice, si associa una roccia elastica, detta arenaria. La presenza inoltre del tufo, tanto sotto la città, che nei villagi di Bonea, di Pacognano e di Fornacella, fa pensare a vulcani originatisi dal corrugamento della crosta terrestre: corrugamento che produsse la maggior parte dei monti. L'altra porzione delle sue montagne, quelle sul confine marittimo, dovette causarsi da sprofondamenti circolari, montagne di frattura, col conseguente seno di acque. E per effetto di tali sprofondamenti costatiamo, a! presente, il fenomeno carsico delle sorgenti minerali del Pozzitello sul lido del mare di Equa, di quella della marina di Vico e dell’altra dello Scraio, le quali sono un affioramento freatico, proveniente da uno strato argilloso, impermeabile, situato in voragini profonde, prodotte da erosioni sotterranee, seguite da sprofondamenti.

La sorgente dello Scraio emette, in ventiquattrore, ben 9360 m.c. di acqua solfurea clorurato sodica magnesiaca bicarbonato calcica, leggermente bromurata, con tracce di arsenico. Sgorga attraverso roccia di calcare cretaceo, secondo gli studi di Eugenio Casoria, fatti nel 1896, differisce, per quantità e per qualità, dalle acque della contigua Castellammare, le quali risultano mineralizzate in menо.

Ho detto che Vico si circonda di mari e di colli di guisa che, per raggiungere i paesi limitrofi, bisognava adoperare la barca, vuzzo, o percorrere le stradette montane della sperlunga, verso Castellammare, e dei mirti verso Meta. La prima dicesi fatta costruire da Alfonso d'Aragona, il quale, come vedremo, si forniva di uomini e di vino per la sua Corte. Dell' altra trovo fatta menzione nelle cedole della Regia Tesoreria del 1342, poiché un tal Valente Percivalle, giudice di Vico, appartenente alla famiglia della Duchessa di Calabria, si nomina per una via in Vico detta mortula che equivale a mirto.

Come si vede il disagio era intollerabile, per cui non mancarono, ogni tempo, i fervidi voti di questa celebrata penisola, per impetrare dal Re di Napoli una via migliore

Finalmente, nel 13 Marzo 1832, Ferdinando II di Borbone, con suo Rescritto, ordinava la esecuzione di una strada rotabile da Castellammare a Sorrento. Rapida ne fu la costruzione, tanto che, dopo tre mesi, si apriva una traccia cavalcabile sino a Meta, e, dopo un anno, la carrozza giungeva a Portocarello.

Il primo ad inaugurare tutta la linea fu il principe di Calabria, nel 14 Giugno1834, sopra un quattro ruote, che egli stesso guidava, tra le festose acclamazioni di un popolo pazzo di gioia.

Non ardisco descrivere le attrattive naturali dei cento panorami che si succedono lungo questa via sino a Vico, amena terrazza sul golfo. Tra il grave odore delle alghe marine e della silvestre vitalba, sempre in fiore, si rimane muti dallo stupore, e la real Famiglia spesso la percorreva per godere un’ora beata.

Un sol uomo, tra tante acclamazioni, tra tanti rendimenti di grazie, restava indifferente, e nella qualità di ministro, soleva ripetere al Re entusiasta: Maestà su questa strada spunterà l‘erba!

Fu il generale Filangieri costui; non pensando che le vie, come le nostre arterie, distribuiscono vita, e la vita consiste nel movimento, nello scambio commerciale ed intellettivo, dai quali scaturisce quel soffio di benessere e di progresso ch'è sogno sperare da un popolo il quale, come acqua stagnante, imputridisce nei propri confini.

Vico appunto lamentava tal misero stato, dopo il seco- lare servaggio patito sotto il governo feudale. La gente inerte tra i budelli dei vicoli e tra gli squallidi casolari. E quando la via di Ferdinando II sventrò i suoi giardini, giunse la redenzione.

Dal 1840 in poi registriamo difatti:

il corso Filangieri (sventramento),

la piazza Umberto I, già Piazza Fontana (sventramento),

la fontana dei tre delfini (costata ducati 1500),

il gran ponte Vico-Seiano (costato ducati 40000),

il palazzo comunale, 1868,

il cimitero in S. Francesco, 1868,

il macello, 1867,

il nuovo campanile di S. Ciro, 1873,

la via Vittoria (sventramento), 1874,

la via Cavone, (già vicolo), 1886,

La piazza del mercato (sventramento), 1886,

la via in S. Ciro (già vicolo) 1887,

la via Raffaele Bosco (sventramento), 1887,

la via Giovanni Nicotera (già vicolo), 1892,

la via Umberto I (sventramento), 1894,

la via Seiano-Arola (sventramento), 1894,

lo stabilimento balneare dello Scraio, 1896,

la conduttura in ghisa, 1912,

la terrazza punta Paradiso, 1914,

I'illuminazione elettrica, 1914,

gli Ospedali Riuniti, 1918,[1]

la piazza della Rimembranza, 1920.

Nel riguardo commerciale:

il telegrafo elettrico, 1870,

la banca popolare cooperativa, 1883,

il telefono, 1905,

la banca Sorrentina, 1921,

la Tramvia elettrica, 1908, che percorre precisamente quella via sulla quale non spuntò mai I'erba del generale Filangieri.

A questo progresso edilizio e commerciale non fu secondo quello intellettuale, e si debbono menzionare:

il R. Istituto SS. Trinità con scuola magistrale, 1876 (nell' ex conservatorio delle monache),

il Liceo ginnasiale Sozi Carafa, 1878 (nell'ex seminario vescovile),

Al risveglio intellettivo rispose mirabilmente il filandropico; e disposero nosocomi:

Serafina de Luca (1863), Luigi Rossano (1892), Fran cesco di Palma (1896);

mendicicomi:

Clementina Aiello, mia madre, (1891), Luigi di Feo (1920);

ed elemosine:

Carmine Palumbo (1838), Salvatore di Feo (1911).

Finalmente ai vittoriosi caduti sul confine austriaco, nella gran guerra europea si murava una lapide nell'androne della casa comunale, (1919), e si benediceva dall' Arcivescovo di Sorrento il parco della rimembranza dei medesimi caduti, nella data commemorativa della dichiarazione della guerra, nel maggio 1923.

Costituzione civile ed ecclesiastica

Il Comune con trenta consiglieri.

Un Consigliere Provinciale.

La Pretura.

La stazione dei RR. CC. col Maresciallo.

La delegazione di Porto.

Una guardia forestale.

L'ufficio del Registro, installato nel 1810è stato soppresso nel 1924.

La Società Operaia.

Due circoli civili.

Tre Alberghi.

Un ospedale.

Un convitto per giovani.

Due convitti per signorine.

La sede vescovile eretta nel 1300, cessata nel 1799, fu soppressa nel 1818.

Canonici n. 24. Parrocchie n. 13. Preti n. 31. Conventi d' uomini n. 3. Conventi di donne n. 1. Confraternite n. 12. Associazioni Cattoliche n. 2. Un circolo Cattolico. Chiese n. 20. Cappelle n. 21.

È questa in conchiusione la Vico contemporanea, tra- sformata in circa ottant'anni, sufficienti per una generazione soltanto. Furono questi i risultati di una via che non produsse erba, ma si consuma sotto la polvere di un traffico febrile.

Narrano tuttora i vecchi che, sino al 1840, la presente cittadina non differiva molto da un villaggio: viottoli curvi, incavati tra vigneti, case sparse e, nelle notti senza luna,

passa pel borgo al lampadin d' ulivo,

che la pietra destò, il vecchio antico. (inedito)

[1] Sull'ingresso dell'Ospedale si legge una lapide murata nel magogi 1922, che dice: «Qui dove la scienza e la beneficenza si sono alleate a sollievo dei poveri, i cittadini memori vollero consacrare nel marmo, a suggello perenne gratitudine, inomi di Serafna de Luca e Luigi Rossano, benemeriti fondatori della pia istituzione